|

メールがうまく表示されない方は こちら(ブラウザでご覧ください) https://gatewaydrumline.com/mailmagazine.html |

| GATEWAY NEWS Vol.454 |

| 2026年1月24日号(毎月末頃発行) |

|

|

新たな気持ちでNEW YEAH!タイコライフは続くよどこまでも!

|

|

★ コラム ★ 店頭からコンニチワ~!!VOL.296 本年もどうぞよろしくお願いいたします♪ |

|

こんにちは。とら植木です。 遅ればせながら、あけましておめでとうございます! 本年も元気モリモリ!グルーヴィーなドラム情報をたくさんお届けいたします! 2026年も何卒よろしくお願いいたします! 今年は、元旦から新しく購入したパソコンとの格闘から始まりました(笑) スマホの機種変更は簡単なのに、なんであんなにパソコンは難しいんでしょうか・・。 いや、、私だけなのかな。。とにかくあの移行作業があるかと思うと新しいパソコンを買うのが本当イヤ!! 最近になってようやく仕事のペースが通常運転に戻ってきたところです(笑) さて、新年、思い立ってスティックを新調してみました♪ 私はいつも使うスティックのモデルをあまり固定せずに、店頭で販売中のものからアレにしてみたりコレにしてみたり実際の感触も知りたくて色々試しています。 新しいモデルでも2、3日で慣れてくるし、1週間もするともう前のモデルの感触に違和感が出るぐらい身勝手な私の手なんですが(笑) 過去に使ってきた中でも忘れられないモデルの1つが、スティーブ・ガッドモデルです。 何となくドラマガの記事など読んで、久しぶりに使ってみようかなと思って新調してみたらやはりビックリするぐらい素晴らしいバランス! スッ・・とチップが落ちる感触、リバウンドの感触、多少の個体差はあれど、重さもシェイプもパーフェクトなスティックの1つだと思います。 スクエア型のチップが面で当たってタイコやシンバルを鳴らすという感覚まで繋がって、チップの先まで自分の手のような感覚でプレイできる気がします♪ 珍しく?(^^;)毎日スティックに触るのだけでも楽しい今日この頃です♪ 今や定価で3000円近い(ナイロンチップモデルはなんと3190円!)高級品。。 正直なところ私でも躊躇してしまうスティックですが買ってよかった♪初心に帰ってパッド練などもとても楽しく進んでいます♪ https://gatewaydrumline.shop-pro.jp/?pid=65590608 ガッドのファンでなくとも唸ること間違いなし!普段7A~5B系のスティックを使用している方には特にお奨めです^^ 当店のオンラインショップでは、スティックのご注文の場合は、店頭在庫品の中から最低限重さや曲がりのチェックなどしてバランスを整えて出荷していますので、おひとついかがですか?^^ という訳で、2026年! また新たなドラマーlifeを一緒に楽しんでいきましょー! (by 店長 とら植木) |

| NEW ARRIVALS & 注目商品一覧 | ||||||||||||

|

| 2025-2026 SUPER SALE!!!! |

超お買い得!年末年始セール開催中!! 新しい楽器と新しい年をスタートさせませんか? 早い者勝ちです~~~!! SUPER SALE会場はコチラ!!! |

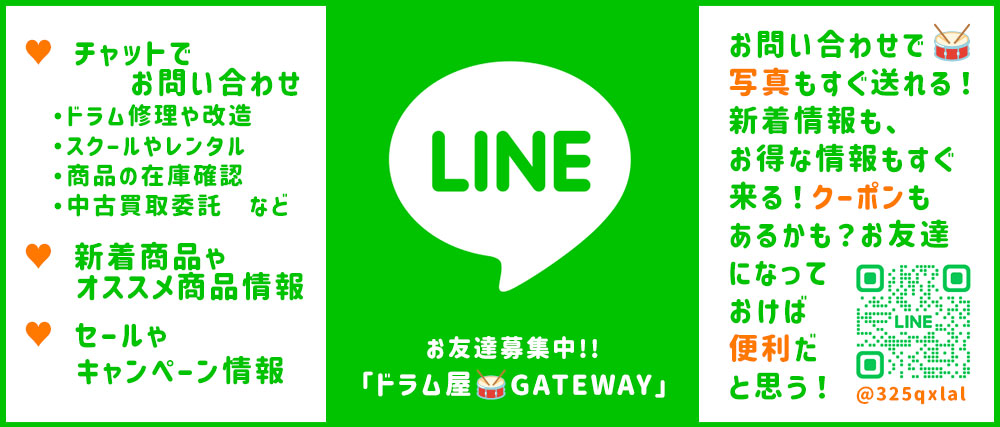

| GATEWAY LINE公式アカウント開設! |

ついにGATEWAYもLINE公式アカウントが出来ました♪ 修理や改造のご相談、商品のお問い合わせなど、 これまで店頭電話やメール対応のみだったものをもっと手軽にご利用いただけるようになります。 例えば、 修理の相談なども、故障個所の写真をLINEで送って頂ければ、 修理の可否や概算などもご案内できるのでとても便利♪ その他、商品の在庫確認や、買取、下取り相談にもドシドシお使い頂ければと思います♪ お友達登録でもらえる! 「LINE公式アカウント開設記念!クーポンキャンペーン!」 も本日よりスタートいたします♪ ぜひ皆様、GATEWAYとお友達になってください!!!!!! お友達になる!  |

|

好評につき続行★トライEVANS!! EVANSドラムヘッド テイスティングキャンペーン実施中!! |

大好評につき期間延長!! EVANSヘッドがスタジオでお試しできる♪ 3セット常設のYELLOWルームスタジオにて、 全てのドラムをGATEWAYイチオシのEVANSヘッドに張り替えています♪ 新定番のUV1シリーズはもちろん、アコースティックな場面にオススメのカーフトーンや、 メリハリの効いたブラッククロームに、裏面専用のEC RESOヘッド! さらに、常設のスネア達には、オーケストラ用のSTRATAヘッドや、 ピンホールが空いていて倍音をコントロールするGENERA DRY、 さらには1枚1万円以上のHYBRIDヘッドなどもお試し頂けます♪ この機会にぜひぜひお試しください!! スタジオのご予約は、お電話にて、 「EVANSヘッド試奏希望」とお伝えください! 03-6671-5998 まで! |

| ★★★ 当店イチオシ・バッグ/ケースメーカー、PACKEN! | ||||||

|

||||||

|

国内ケースメーカー、PACKEN(パッケン)。 ミュージシャン目線で、便利かつデザインにも随所にこだわりポイントがある 素敵なケースを制作しています。 |

||||||

|

| 新設♪ファミリークラス、幼児クラス!! |

一緒だから安心♪ 家族との時間を楽しみましょう! ≪親子も、きょうだいも、幼児のキミ達も、ようこそ打楽器ワールドへ!≫ ファミリークラスでは、小学生以下のお子様とそのご家族もしくはお友達同士で一緒にドラムが習えます。 幼児クラスでは、小学生以下のお子様対象のマンツーマンレッスンです。 音楽の土台となる「リズム」をドラムやパーカッションで始めましょう♪ ファミリー(親子・きょうだい)、幼児クラスページはこちら |

|

GATEWAY自慢の講師陣! 初心者からプロまで対応のスクール! |

|

今日スティックを持つ入門者から、キャリア○十年のドラマーまで! 創業40年、ドラムスプロショップGATEWAYがプロデュースするスクールのポリシーは、 全ての人にとって、音楽やリズムに対して、まさに入口【GATEWAY】となれるような存在になる事です。 “興味から趣味へ、また、趣味から職業へ、さらには職業から達人の領域まで。 ” 打楽器だけでこんなにDEEPなコースラインナップになるとは、店長も予想してませんでした(汗) クラス一覧 -- ■ドラムテクニショナルクラス ■スタジオドラマー育成 ■スネアルーディメント(音大受験) ■ニューオリンズ・セカンドラインビート ■カホン・POPSパーカッションコース ■アフロブラジリアンリズム ─ ビギナー向け新設クラス一覧 ■5回で学ぶ!チャレンジドラムコース♪ ■脳トレ!ドラムエクササイズコース ─ その他リニューアル ■プロフェッショナルJAZZドラム ■ドラムチューニングセミナー ■リズムトレーニング ■プロフェッショナルドラム さらに、GATEWAYでは、頑張るミュージシャンを強力にバックアップするべく、 特別講師によるスペシャルクラスでは、画期的な回数券システムを考案いたしました!! 回数券についてはこちら TICKETマークの付いたスペシャルクラスは、それぞれ単発で受講する事も可能ですが、 回数券システムは、ご購入金額に応じたスタジオ無料利用券が付与される新システムです。 無料スタジオチケットを使って、レッスン前後の復習や練習時間を作って、 上達のスピードをドンドコUPして行きましょう!! ■GATEWAYドラムスクールはこちら |

| プロショップGATEWAYならではの納得のサービス業務のご案内 |

|

|

★★DRUMS PROSHOP GATEWAY“GINGAジンガ” studio★★ https://gatewaydrumline.com/studio/ 当店自慢のビンテージドラムキットに、パーカッション、エクストラスネアや、なんとコダワリ練習パッド、教則本までレンタルできる! ぜひご利用ください!! ★★ドラムの改造・メンテナンスお受けいたします!★★ https://www.gatewaydrumline.com/services/tech/price.html 改造&加工はモチロン、メンテナンス、カバリングの張替え等、修理に関する事は全てお任せください。 みなさんの日頃の悩みのタネのチューニングについても、店長とら植木がリクエストに応じて調整いたします。 ★★【器材レンタルサービス】★★★ https://gatewaydrumline.com/services/rental/ ドラムセットやスネア、ドラム器材単品、パーカッション、アンプ類やPAセットなどなど・・・ マイク1本からも承っております! 他社では真似できない、きめ細かなサービスで対応いたします! |

|

★ コラム ★ ブラ・ハジの Beans Brothers通信 VOL.388 音楽の為のドラム の巻き |

|

遅ればせながら あけまして おめでとう ございます 今年もgroovyよろしくお願いします。 ★先日 気にかけている後輩からメッセージがきました。 「価値観をぶっ壊してもらえるようなアーティスト教えてもらえませんか?」 うーん、Bad Brains、 PANTERAとか紹介する?ブライアン・イーノとかアンビエント行っちゃう? いや、彼の欲する音はそういう事ではない気がする。 考えた末に以下のアーティスト及びアルバムを紹介しました。 ・fullingness first finare / Stevie Wonder (1974) https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6-mqvhAmjTfNEKSaGT5T-pqjdhsm4Ne ・Prince / Prince (1979) https://www.youtube.com/playlist?list=PLAn-T5fEM_WAwV56svlG1NCyyg0zf29Em ・Let Love Rule / Lenny Kravitz (1989) https://www.youtube.com/playlist?list=PLhttuY84iP5O0X9-wCJ5NBnCZp36JSexS ・In My Room / Jacob Collier (2016) https://www.youtube.com/playlist?list=PLHX_dBxnc8z-EeR431dUujzqeFdMaeoGq ★上記のアルバムは1人で作っているアルバムで、ほとんどのパートを自身で演奏、そして歌っての重ね録り。 全てが音楽の為に機能しています。 メッセージをくれた後輩はドラム以外の才能もありマルチミュージックの面白さ、タイムレス(時代を超えた)な芸術性を伝えたく選択しました。 ★追記として、心を整えたり、気持ちを落ち着かせたい時はこちらどうぞ も加えておきました。 Lawns https://www.youtube.com/watch?v=Ys0q8ljjiY8&feature=youtu.be Hymn To Freedom https://www.youtube.com/watch?v=Uy25C_s288g 音楽を体感する そして演者として体現しよう enjoy&relaxでね! では また 大山肇HJ |

|

DRUMS PROSHOP GATEWAY ドラムスプロショップ ゲイトウエイ ドラムのことならなんでもおまかせ! WEB SHOP / REPAIR / STUDIO/ SCHOOL / RENTAL https://gatewaydrumline.com TEL: 03-6671-5998 MAIL : info@gatewaydrumline.com ADRESS : 東京都杉並区久我山5-24-31 |

|

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 GATEWAY NEWS Vol.454 2026年1月24日号(毎月末頃発行) 発行責任者:うえきひろお ライター :とら植木 N村 林秀樹 大山肇 編集・校正:うえきひろお N村 本マガジン内容の引用・無断転載はお断りします。 Copyright(C) 2000-2025 GATEWAY NEWS All Rights Reserved. ご意見・ご感想をお待ちしております。 |